GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 | GT7

Grupo de Trabalho 3Angola: Vivências Femininas de uma Guerra Sem Fim

Silvio de Almeida Carvalho Filho[1]

Quando,

em 1976, o jornalista da revista brasileira Visão

intitulou um artigo sobre o nascente conflito civil angolano de A

guerra sem fim, farto que estava em ver as populações de Angola castigadas

por conflitos bélicos desde a década de 1960, não sabia que profetizava

o título de um ensaio a ser elaborado pelo escritor angolano Pepetela,

24 anos depois, publicado em outra revista brasileira, Época,

também intitulado Guerra sem fim.[2]

Por que essa permanência da locução adjetiva “sem fim”? Ela revela a desesperança

daqueles que guerrearam e morreram pela utopia da libertação nacional

frente a Portugal, de 1961 até 1975, daqueles que planejaram estabelecer

sua hegemonia sob o novo Estado, gerando um ainda interminável conflito

civil entre os três movimentos que, separadamente, haviam lutado pela

independência: o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), capitaneando

o nascente Estado Angolano, a União Nacional para a Independência Total

de Angola (UNITA), que controla atualmente grande parte do território,

e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). Mesmo que a última

organização militar tenha se retirado da luta armada, optando pela ação

dentro da política institucional do Estado angolano, “a luta continua”

entre o primeiro e o segundo movimentos.

A

guerra incorporou-se ao quotidiano angolano, à sua normalidade – se podemos

chamar isso de normalidade. O lado pungente está em que, enquanto ela

não tem fim - pois já se vão quase 40 anos -, testemunhamos impotentes

a eliminação violenta de mais de meio milhão de pessoas, o deslocamento

de dois milhões de indivíduos de suas casas, a mutilação de oitenta mil

habitantes e a orfandade de cerca de 50 mil crianças, segundo dados da

ONU. Grande parte dos atingidos não se constitui de agentes bélicos, mas

de pacientes, não sendo, portanto, responsáveis nucleares pelas decisões

que retro-alimentam o conflito. Nessa perspectiva, eles são, em grande

monta, vítimas de uma injustiça, já que padecem de sofrimentos pelos quais

não foram freqüentemente culpados. Por isso, tamanha iniqüidade não pode

despertar apenas “compaixão, piedade ou caridade”, mas sim “indignação,

cólera ou apelo à ação coletiva”. Caso contrário, teremos uma atitude

de resignação e de tolerância ante as injustiças que a guerra produz,

banalizaremos o mal e não questionaremos quais sujeitos são culpados basilares

pela continuidade da hecatombe.[3]

Muitos,

há tempo, avaliam se os custos estão a compensar os benefícios. Quem,

afinal, aufere lucros com a guerra em Angola? Cada vez mais constata-se

que o homem comum, seja ele luandense ou ovimbundo, camponês ou lupemproletariado,

nada ganha a não ser a miséria, a morte, a mutilação ou o desequilíbrio

psíquico. Esses, muitas vezes, perguntam-se a quem, na verdade, as tropas

estão a proteger, já que a presença dessas freqüentemente traz mais desgraças

que bonanças. Nessa perspectiva, uma esquelética mulher ovimbundo, em

fins de 1993, em um campo de refugiados próximo à cidade de Cubal, questionava

a quem Savimbi estava a defender, pois suas tropas trouxeram desabrigo,

fome e morte até para os ovimbundos. Contudo, ante estes padecimentos,

alguns desfrutam de uma prosperidade e de uma riqueza que contrasta com

a desgraça da maioria. São aqueles que muito ganham com as realidades

direta ou indiretamente engendradas pela guerra.[4]

Para

descrever em um papel os sentimentos inefáveis do impacto bélico sobre

a vida dessas populações civis, cremos ser mais rico o hediondo das imagens

congeladas pelas fotografias ou os depoimentos diretamente fornecido pelas

vítimas que os textos, acadêmicos como o nosso, esfriados pelos gabinetes

de trabalho onde são redigidos ou pelas tentativas teórico-metodológicas

de controle sobre a subjetividade do historiador. Longo período, infinita

diversidade de realidades, de cuja complexidade apontamos, neste texto,

apenas alguns aspectos.

A

História, já afirmara Guinsburg com o seu paradigma indiciário, é uma

narrativa preocupada com a verdade – perdoe-nos os pós-modernos – construída

a partir dos indícios deixados pelos homens.[5]

A História Contemporânea da África não foge a isso. Só que a contemporaneidade

político-social angolana produz um “caos de informações” comumente “contraditórias

e tendenciosas” deixando ao historiador do tempo presente, ainda não instruído

pelo futuro, a difícil tarefa de hierarquizar, pela primeira vez, de forma

mais sistemática as questões, estabelecendo os primeiros esboços de interpretação

mais cautelosa, portadora da consciência da necessidade de futuras releituras. Mas qual História poderá se pretender

livre das releituras? Afinal, cada tempo reconstrói o seu passado, a partir

de novos objetos, novas abordagens, novos problemas, ou seja, toda História

não deixa de ser de certo modo contemporânea.

Iniciando

estudos referentes aos agravos do conflito bélico sobre as populações

angolanas, resolvemos lançar um olhar diferenciado, a partir da perspectiva

feminina, sobre os efeitos dessa “guerra sem fim” na vida das mulheres.

Grande parte dos indícios escritos, que temos até então tido acesso, mesmo

quando angolanos, provem em grande parte da imprensa escrita. Aliás, grande

parte da História do tempo presente foi precedida no lidar com o contemporâneo

pelo jornalismo histórico, sendo, portanto, de certa maneira, “filha da

imprensa”.[6]

Contudo, as fontes jornalísticas sobre a realidade angolana ofereceram

grandes limites para o nosso escopo nesta comunicação. Primeiro, porque

freqüentemente enfocaram a ação dos grandes atores da guerra angolana,

seja o Estado, seja a UNITA, preocupando-se mais com as suas conquistas

e fracassos do que com os sentimentos e vontades dos homens e mulheres

comuns que sofrem os efeitos daquela atuação. Dessa forma, as reportagens,

quanto ao foco de nossos interesses – os efeitos da guerra sobre a vida

quotidiana da população civil, em especial, sobre a da mulher -, são construídas

de maneira rápida e superficial. Segundo, porque não possuem preocupações

com as assimetrias de gênero e as de geração, quando muito, às vezes,

com às de classe: nelas, homens, mulheres, velhos e crianças são, muitas

vezes, tratados, indistinta e generalizadamente, como “populações”, “habitantes”,

“levas”, “deslocados”, “refugiados”, etc. Terceiro, a guerra angolana,

um assunto secundário na imprensa brasileira, só lhe ocupa espaço, vez

por outra, em momentos cruciais, tais como os albores da afirmação da

independência angolana, os Acordos de Bicesse ou o reiniciar do conflito

armado em 1992. Por sua vez, a imprensa portuguesa, muito mais rica que

a brasileira em quantidade e qualidade de informações, também não escapa,

com a exceção de alguns artigos, aos percalços citados. A maior parte

da imprensa angolana oferece quase sempre, com algumas exceções, a ótica

do MPLA ou do Estado instalado por seus militantes, já que durante muito

tempo esteve e, de certo modo, ainda está sob a égide estatal, sofrendo,

portanto censura, mesmo que internalizada, e divulgando opiniões sempre

numa perspectiva anti-UNITA. Ademais, as publicações feitas por aparelhos

de hegemonia, como a Organização da Mulher Angolana(OMA), sofrem dos mesmos

problemas, utilizando-se de uma linguagem, às vezes, mais ligada ao que

deveria ser do que aquilo que realmente era.

Vez

por outra, foi-nos útil relatos de viagens de estrangeiros, como os do

holandês Bob van der Winden, os quais, às vezes, pode se querer, apressadamente

desqualificar devido a certo desconhecimento derivado da não inserção

na realidade angolana – o que não é o caso -, ganham muito crédito pelo

estranhamento típico daqueles que, por não viverem quotidianamente determinadas

situações ou restrições, espantam-se, exprimindo espontaneamente seus

sentimentos. Nesse sentido, cursamos as águas dos historiadores de outros

séculos que sabem muito bem dos limites mas também da importância dos

relatos dos viajantes.

Grande

parte dos indícios desta história contemporânea angolana poderão ser reconstruídos

com o estímulo à gravação dos relatos orais dos que viveram ou testemunharam

essas realidades, porquanto, a história oral sempre foi um precioso método

para o estudo do tempo presente. Por isso, supomos que reconstruir como

as mulheres angolanas, primordialmente as mais pobres, a grande maioria

do feminino angolano, foram afetadas pela ação dos combates e que táticas

escolheram para enfrentar tal contingência significa, antes de mais nada,

observá-las e ouvi-las, recorrendo a gravadores e apontamentos de cadernos

de campo, numa verdadeira recorrência à etnometodologia. Urge escolher

depoentes exemplares dessa infindável, laboriosa e resistente miríade

feminina. Enquanto ainda estamos no Brasil, percebemos ser interessante

ouvir os depoimentos das angolanas refugiadas, imigrantes e trânsfugas,

por ora habitantes da cidade do Rio de Janeiro, que provavelmente fornecerão

detalhes, inspirando abordagens que não estão nas notícias da imprensa.

Contudo, este texto é fruto da fase inicial do levantamento das fontes

jornalísticas.

Iniciar

um estudo sobre como as mulheres angolanas suportaram a peleja constitui

também se voltar sobre um contingente de mais da metade da população adulta

de Angola, que, apesar de enormemente desrespeitado nas relações sociais

quotidianas, garante o cuidado e a subsistência de importantes parcelas

da população, tais como os velhos e as crianças. Uma maioria populacional

que, constantemente alijada do macro poder social, possui, em geral, um

enorme poder no plano da micro-sociedade familiar e das vizinhanças.[7]

Ao principiar tal tarefa estamos conscientes de que devemos estar atento

para não transportar facilmente e sem mediações para o nosso objeto os

modelos “universais” sobre o gênero feminino, já que as assimetrias de

gênero na África podem assumir as cores locais.[8] E qualquer

pequeno descuido pode gerar grandes distorções.

A

guerra tem carreado a morte para as mulheres angolanas, pois “a pobreza

mata” e “‘quem é pobre morre antes”. “Não se trata de um comentário político

ou social, mas um fato científico’”. Mas, o pior é que nem sempre se morre

de uma vez para sempre – e isso já é terrível -, mas se definha aos pouquinhos,

tentando manter uma vida sem esperança ou com pouquíssima ante tanta dor

e adversidade. Quando escapou-se da morte direta pelas lutas, evita-se

todos os dias não ser contada entre o mais de meio milhão de pessoas mortas

indiretamente pelo conflito bélico através fome, desnutrição e doenças

evitáveis. Vive-se de teimosa, driblando a morte, a fome e as doenças,

suas companheiras, sobrevivendo a pior guerra dos últimos tempos.[9]

As

mulheres angolanas não estão isentas da responsabilidade sobre o conflito.

Contudo, esse, como quase todas as guerras, revela uma assimetria de gênero:

é mais um “negócio de homens” do que de mulheres. Na verdade, em grande

parte, é mais um exemplo da violência de raiz, não só, mas primordialmente

masculina. Em geral, em um tempo de prélio, são os homens, muito mais

que as mulheres, que matam, mutilam, saqueiam ou realizam abusos sexuais.

A guerra angolana é uma atividade humana da qual as mulheres, com exceções

significantes, ficaram excluídas como agentes. Do conflito, as mulheres

participam indiretamente por reproduzirem as ideologias justificadoras

do mesmo: afinal, são mães, mulheres e filhas dos guerreiros. Às vezes,

elas mesmas tornaram-se os soldados, mas foram poucas em relação ao contigente

masculino das forças armadas. Permaneceram em sua maioria como as coadjutoras

na retaguarda, cuidando dos feridos, dos deslocados, produzindo mantimentos.

Todavia, mesmo distante dos quartéis, as mulheres não escapam de se tornarem

grandes pacientes dos confrontos armados, sofrendo do seu modo todos os

efeitos que a guerra traz para todos, inclusive para os homens: as mortes,

as mutilações, os deslocamentos, o desemprego, a falta de promoção social,

a superexploração econômica, a fome, as doenças e outros.[10]

Para

entendermos o significado de ser angolana em tempos infindáveis de guerra,

precisamos compreender quais foram as táticas utilizadas, especialmente

pelas mais pobres, que, por exemplo, em Luanda podiam fazer parte do contingente

de 250 mil pessoas que viviam em extremíssima pobreza, para sobreviverem

com suas famílias ante as estratégias impostas pelos movimentos armados

e o governo em estado de constante pugna, através da força bruta, da violência

e de vários tipos coerções e regras, mesmo que simbólicas, geradoras de

efeitos incisivos sobre suas vidas. Essas estratégias constituíam lugares

suscetíveis de serem circunscritos

como “próprios”, capazes de servirem de base a uma gestão de suas relações

com uma exterioridade distinta de alvos ou ameaças[11],

ou seja, o opositor inimigo, seja a tropa colonial, a UNITA ou o MPLA.

Frente

as realidades decorrentes das estratégias de poder impostas pelas forças

em luta, as mulheres angolanas utilizaram táticas para sobreviver dentro

delas. Essas táticas sãos cálculos que não possuem completa autonomia

para estabelecer ou totalmente reordenar as regras do jogo do campo maior

de poder dentro do qual atuam, não tendo, essas mulheres, muitas vezes,

clareza da totalidade das interconexões deste campo, nem poder para assegurar

uma independência face às circunstâncias impostas pelas estratégias que

controlam o campo. Não sendo as reguladoras das condições sociais, as

táticas dessas mulheres constituem-se numa “arte do fraco” para sobreviver

no campo estabelecido pelo outro,

tirando “partido de forças que lhe são estranhas”. Têem que “jogar”,

operando “sem cessar”, “lance por lance”, constante e astuciosamente “com

os acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’” que lhes sejam oportunas.[12]

As vidas das mulheres pobres angolanas estão permeadas destes jogos pela

sobrevivência.

Captar

as sensibilidades e a afetividade dessas mulheres ante os efeitos da guerra

em suas vidas era espreitar não apenas o “conteúdo de seu pensamento”,

mas sobretudo seus estados de corpo, suas emoções e seus sentimentos.

O seu sofrimento ou a sua dor não se viam, não eram mensuráveis quantitativamente,

eram vivenciados na intimidade da experiência interior, a qual o historiador

tenta a partir de indícios por empatia reconstruir. Só se sente o seu

sofrimento, caso ultrapassemos a percepção meramente cognitiva e o assumamos

afetivamente. Se não nos interessarmos em percebê-lo negamos ou desprezarmos

na mulher o que constitui a “sua humanidade”.[13]

Essas

mulheres constituem, geralmente, um grupo mais desclassificado entre os

marginalizados. Isso torna-se perceptível na assimetria de gênero quanto

ao acesso à educação, já que as angolanas sempre foram as vítimas preferenciais

do analfabetismo. Se no nascer do Estado Angolano, estimava-se que 85%

da população era analfabeta, essa incidência era mais alta entre as mulheres,

sendo maior ainda entre as camponesas. Dados da segunda metade da década

de 1980 confirmavam que a canga do analfabetismo persistia sobre o feminino:

eram analfabetas 77% das mulheres frente a 50% dos homens. A situação

parecia não variar muito ao longo do tempo, podia-se afirmar que, em 1998,

7 entre 10 mulheres angolanas eram analfabetas. Ao mesmo tempo, avaliava-se,

na segunda metade da década anterior, que apenas 20% das meninas completava

os primeiros quatro anos de escolaridade frente 35% dos meninos. Contudo,

outras informações revelavam-se também fortemente desanimadoras, apenas

1,7% das mulheres atingiam à escola secundária, frente 3,3% dos homens.

A maioria das mulheres de Luanda, vindas do campo, possuíam pouca ou nenhuma

escolaridade, tendo uma grande necessidade de qualificar-se como mão de

obra. Dos utentes da Biblioteca Nacional Central, nessa cidade, apenas

16% no terceiro trimestre de 1978 e 6,4% no segundo trimestre de 1979

constituíam-se de mulheres, persistindo esses dados ao longo desse ano,

já que, mesmo sem fornecer percentuais, a Biblioteca informava que a “esmagadora

maioria” dos freqüentadores continuava a ser masculina.

Mesmo com variações, até fins da década de 1990, com certeza, estes

percentuais continuam confirmando a assimetria de gênero quanto ao acesso

à educação formal. Estes fatos demonstravam o quanto a mulher, mesmo a

urbana, achava-se alienada do mundo mais complexificado da comunicação

escrita, em grande parte, devido às estruturas patriarcais herdadas da

sociedade colonial que reservava preferencialmente aos meninos o direito

de irem à escola e às meninas o dever de se prepararem para futuramente

se consagrarem aos cuidados dos filhos e do marido. Várias atividades

estavam, desse modo, fechadas para elas, tornando-as relegada aos trabalhos

domésticos, à agricultura de pequena escala, aos pequenos ofícios, tornando-as

presas mais fácil da exploração econômica. [14]

De

certa forma, o MPLA empreendeu um enorme esforço para transformar esta

situação, propiciando que um grande número de mulheres iniciasse seus

estudos. Contudo, a guerra, ao sorver grande partes dos recursos que poderiam

estar alocados no combate ao analfabetismo, ao destruir várias escolas

nas províncias, tornou mais difícil ainda às mulheres o acesso à educação,

enclausurando-as nos papéis tradicionais que a sociedade já lhes reservava.

Contudo, parte delas, mesmo as dos musseques, tinham consciência que a

pouca escolaridade dificultava seu desenvolvimento social.[15]

Não

só há diferentes tipos de pobreza e de exclusão, como diversas são as

suas origens. O conflito angolano tornou-se engendrador de algumas delas

ao provocar um declínio gradativo e geral dos padrões de vida[16],

privando as populações, inclusive as mulheres, dos seus meios de produção

de bens, desintegrando socialmente os grupos e eliminando as oportunidades

de ascensão social para vários. Contudo, há que se perceber que entre

os pobres, as mulheres são os mais sofridos, pois seus rendimentos não

são só seus, já que entre as camadas mais desprovidas, tornam-se, muitas

vezes, a grande mantenedora do núcleo familiar, ficando mui freqüentemente

para si apenas com pequena parcela do que ganha.

Os

gastos oficiais excessivos com os combates são um dos fatores alimentadores

da inflação. Entre agosto e setembro de 1995, por exemplo, registrou-se

um aumento em torno de 100% em um único mês e no, ano seguinte, foi estimada

em mais de 5.000%. Qualquer mulher angolana compreendia os efeitos da

taxa diária de inflação na manutenção da sobrevivência de seu núcleo familiar

até porque os salários não duplicavam todo o mês como os preços das mercadorias.

Qualquer aumento do combustível que, por volta de meados da década de

1990, ocorria pelo menos mensalmente, forçava para o alto o custo dos

transportes, inflacionando os preços dos produtos em geral. Estabelecia-se,

desse modo, um cruel jogo entre forças desiguais, atingindo-se assim o

âmago da sobrevivência da vida doméstica.

Uma

das táticas de sobrevivência encontrada por algumas mulheres relaciona-se

com o processo inflacionário provocado, em grande parte, pela própria

guerra. Como muitos cidadãos angolanos trocam constantemente seus kwanzas

por dólares, objetivando evitar que suas parcas economias sejam deterioradas

pela inflação e muitos estrangeiros necessitam cambiar moedas, ante a

sobrevalorização da moeda nacional na taxa de câmbio oficial, várias mulheres,

à procura de qualquer coisa comerciável, passaram a viver do câmbio nas

esquinas, estabelecendo um mercado paralelo que paga mais pelo dólar que

o câmbio oficial.[17]

O

conflito angolano, ao atingir direta ou indiretamente todas as atividades

econômicas, dificultava a vida de milhares mulheres pobres que atuam como

produtoras de artigos e prestadoras de serviços essenciais para vida social

angolana. Porém, na maior parte, são desqualificadas socialmente na importância

de suas atividades, já que foram, pelas estruturas sociais, reduzidas

a produtoras ou prestadoras de serviços cansativos e sem direitos, muitas

vezes, a serviço de seu pai ou marido. Todavia, elas, mesmo quando casadas,

são os verdadeiros pilares afetivos e econômicos da família, já que mui

comumente sua atividade extra-doméstica garante mais que a metade do necessário

para sobrevivência do núcleo familiar.[18]

Tais

são as premências que os pleitos relativos às pujantes assimetrias de

gênero, podem aparecer como “pequenas questões” ante à fome, às doenças,

às violências, às mutilações e às mortes que ameaçam a todos. Contudo,

o conflito bélico direta e indiretamente tornou mais rude a dupla jornada

de trabalho feminina, doméstica e extra-doméstica, de quase 14 horas,

na medida que acresceu sofrimentos a ambas. O empobrecimento do dia a

dia, alargado pela guerra, não diminuiu as assimetrias de gênero, pelo

contrário, as confirmou, às vezes, avultando as tarefas dadas como femininas.

Em geral, os homens, inclusive os pobres como os dos musseques luandenses,

não consideravam como seus os trabalhos domésticos, por isso, geralmente,

não cozinhavam, não limpavam nem a casa nem o quintal, não assumiam o

cuidado basilar sobre a prole, mesmo quando suas mulheres possuíam a cansativa

dupla jornada, em casa e no comércio dos mercados urbanos.[19]

Quando, por maior disponibilidade ou empatia com a mulher, disso de algum

modo participavam, o faziam por exceção, caracterizando como uma “ajuda”

e não uma divisão eqüitativa de tarefas decorrentes de uma vida a dois.

Além

da gerência da casa e do cuidado dos filhos, cabe à mulher camponesa,

desde as sociedades tradicionais até os dias de hoje, tarefas bastante

pesadas tais como trabalhar, em especial, na agricultura de subsistência,

garantindo os alimentos não apenas a si mesma, mas aos seus filhos e marido.

Portanto, com métodos antiquados e em subumanas condições, a camponesa

produz grande parte dos alimentos que nutre sua família , amealhando recursos

monetários a partir dos excedentes vendidos nos pequenos mercados.[20]

Se,

no campo, a falta de água potável encanada, de assistência médica e de

creches e escolas para as crianças endurecem a vida para a mulher, a longa

guerra tornará o seu estilo de vida anterior sempre sonhado e almejado.

O empreendimento bélico, ao arrasar às plantações, ao matar sem motivo

os animais de criação, ao queimar as habitações rurais, ao amedrontar

as populações campesinas com os assassinatos, as mutilações nos campos

minados, os vários tipos de humilhações, inclusive, até com os estupros,

impedem a atividade agrícola, trazendo a fome, as doenças e a morte para

toda a família rural, assim como escassez de víveres nas vilas e cidades.

Complexificando a vida rotineira, retira também da camponesa o pequeno

excedente de produção, que lhe constitui, por vezes, sua única fonte de

rendimento[21]

Nos

centros urbanos angolanos, em especial em Luanda, as famílias pobres geralmente

pressionam suas mulheres no sentido de obter algum tipo de renda financeira

que garanta a subsistência do grupo familiar. Para iniciarem seu negócio

no mercado, elas procuram adquirir um parco capital, talvez uma parte

do último salário do marido, alguma economia familiar, algum empréstimo

de amigos ou de familiares: a solidariedade dos pobres. Assim, as moradoras dos musseques

luandenses tornaram-se importantes trabalhadoras no pequeno comércio dos

mercados urbanos, em especial no mercado informal, a “candonga”, gerando

a maior parte da renda social produzidas pelos habitantes dos musseques.[22]

A

guerra, ao jogar na cidade enormes levas de populações famintas e desqualificadas

para os empreendimentos urbanos, fez crescer enormemente o setor informal

de “compra e venda”, no atacado e no varejo, tornando-a, não mais uma

economia paralela verdadeira, mas central, já que boa parte do que garante

a sobrevivência luandense gira em torno dela. A partir daí, Luanda tornou-se

uma imensa quitanda, sendo tudo vendido em pequeninos montinhos, em ruas

e praças. Neste setor, avulta o papel da mulher, já que, na segunda metade

da década de 1980, 55% do emprego informal angolano era ocupado por mulheres,

enquanto possuíam apenas 20% do emprego formal. Em meados da década de

1990, 75% dos comerciantes nos mercados luandenses, assim como a maior

parte dos sessenta mil vendedores do Roque Santeiro, o maior mercado de

comércio informal angolano, eram do sexo feminino, o que está de acordo

com a tradição, pois na África, o comércio nos mercados é um primordialmente

negócio de mulheres. Novamente, aí constatamos uma assimetria de gênero

- o que parece ser uma característica para toda a África: para a mulher

resta preferencialmente os empregos informais. Todavia, o mercado informal

urbano, um terreno do “salve-se quem puder”, tornou-se uma tática de lutar

pela sobrevivência em países pobres e em longas pelejas militares como

Angola. As mulheres comerciam de tudo que seja vendável, ou melhor, revendável,

obtendo, em geral, pequenos lucros, podendo, contudo, muito mais raramente,

conseguir alta lucratividade.[23]

Encontramos,

por exemplo, como tática de sobrevivência, em meados da década de 1990,

em Luanda, mulheres que, revendendo botijões de gás, tinham que caminhar

um ou dois quilômetros com os mesmos sobre a cabeça para trazê-los da

refinaria até o Mercado Kwanza, conseguindo obter lucros em torno de 41%.

Quando as vendas eram boas, conseguiam comerciar até três botijões ao

dia, sendo que para isso, como verdadeiros sísifos, tinham que, por três

vezes, percorrer, com aqueles enormes pesos, o mesmo trajeto. No entanto,

é importante recordar que dias havia em que não vendiam nenhum, assim

deviam agradecer quando caminhavam várias vezes com botijões à cabeça.

Geralmente, alimentando-se mal, às vezes, apenas um sanduíche, estas mulheres

procuram economizar o máximo para poder, com os lucros da venda de dois

botijões diários de gás, garantir as refeições de toda a família. Ademais,

tinham que ser parcimoniosas com seus gastos, pois não podiam dissipar

todo o pequeno lucro, já que, a cada dia, a inflação aumentava os preços

do gaz.

Outro

exemplo de pequeno comércio, detectamos nas mulheres que negociavam os

engradados de cerveja, almejada e valorizada bebida, que não podia faltar

mesmo na escassez de Luanda. Comprando à vista nas fábricas, pagavam um

carro para levar a mercadoria aos supermercados, onde vendiam para os

provedores das lanchonetes ou para o consumo doméstico. Mas, também para

esse comércio, a inflação, estimulada pelos eventos da guerra, carreava

problemas, não apenas pelo aumento de preços, bem como pela exigência

das fábricas em receber em dólares.

Aliás,

a guerra, ao fazer desaparecer os artigos agrícolas, ao alimentar às alterações

nas taxas de câmbio, elevando quotidianamente os preços dos produtos importados,

dificultava a gerência do pequeno comércio que vive do varejo. A paz,

portanto, constitui um medida econômica de extrema urgência.[24]

Na

medida em que o conflito bélico estimulou as atitudes autoritárias, discricionárias

e violentas na estrutura do Estado, essas vendedoras, assim como suas

freguesas, vez por outra, sofriam o confisco arbitrário de seus produtos

por parte da polícia, dos inspetores de mercados ou de outros fiscais.

Para fazer frente a tal estratégia, a mulher do povo, que não tem muito

a quem recorrer, articula a sua tática, agradando a polícia com alguma

“gasosa”[25],

afim de lhes comprar os “bons olhos” e de não as molestarem.

Muitas

camponesas, buscando obter numerário para as suas compras, vinham das

províncias, trazendo o excedente de seus produtos agrícolas para tentar

vendê-los em um único dia num mercado luandense. Caso não conseguisse

esse propósito, aí permaneciam, dormindo de certa forma ao relento ou

em áreas não confortáveis, até comerciar a sua mercadoria, podendo, assim,

voltar para a área rural. Detecta-se aqui em que grau o prélio destruiu

a agricultura comercial, assim como a rede de abastecimento entre campo

e cidade.

Não

apenas, nos mercados, as mulheres estabelecem-se. Muitas instalam nos

musseques tendas ou barracas para comerciar às portas de suas casas, ajudadas

nesses negócios pelos seus filhos mais velhos. Outras sentam ao longo

de estradas ou caminhos a vender pequenas coisas tais como cigarros, amendoim,

doces ou vinho.

Dentro

do musseque, outro setor produtivo gerido por mulheres era constituído

pelo ofício de padeira. Fazer pão ou bolos era, em meados da década de

1990, um dos negócios femininos mais difundidos nestes bairros. Assados

em fornos de tijolos ou de barro à lenha, situados no quintal ou em um

cômodo da casa, os pães saíam geralmente a metade do preço do que custava

no centro da cidade. Completando a rede de distribuição das padarias,

outras mulheres e crianças revendiam, nas ruas e nos supermercados, a

produção dessas mini-padarias domésticas. Sendo o bolo mais caro que o

pão, grande parte da população dos musseques preteria consumir o primeiro

em proveito do segundo.[26]

No

setor de mercado informal, os homens geralmente não vendiam alimentos,

mas primordialmente artigos especiais, mais valorizados, como peças sobressalentes

de carro. São eles que geralmente exerciam as funções comerciais de longa

distância, viajando através do país, quando e até onde o cessar-fogo permitia,

enfrentando o perigo das estradas povoadas de perigos oferecidos pela

guerra e bandidagem, já que suas mulheres, ao terem que assumir o cuidado

dos filhos e a alimentação do núcleo familiar, não podiam fazê-lo. Se,

por exemplo, a família possuía uma terra agrícola próxima à Luanda, era

comum o homem dedicar-se à produção agrícola para que a sua mulher vendesse

no mercado em Luanda. Encontramos esta divisão sexual do trabalho, em

outras situações, como no caso de uma mulher que comerciava, em Luanda,

o peixe que seu marido trazia em seu carro da Baía Farta em Benguela,

mesmo sabendo que podia se tornar presa dos bandidos que assaltavam e

matavam na estrada, assim como dos policiais que exigiam propinas de 50

mil kwanzas para deixá-lo viajar em paz. Se não contribuir com gorjetas,

os policiais tomam o que quiserem, inclusive roupas, podendo até matá-lo.

Não podia, portanto, confiar naqueles em que lá deviam estar para protegê-lo,

tornando-se esse fato, um dos inúmeros sinais da criminalização do Estado

em vários países da África.[27]

Os

homens dos musseques, em geral, não contribuem em tão larga escala para

a manutenção de suas mulheres e de seus filhos. Afinal de contas, a economia

dos musseques tornou-se primordialmente mais “uma economia das mulheres”

que dos “homens de rua”, pois elas garantem mais que a metade da manutenção

da vida nestas favelas luandenses através dos ganhos na economia informal.

Grande parte das mulheres pareciam ter consciência que o fim dos combates

traria o desenvolvimento da agricultura e do comércio entre campo e cidade[28],

facilitando o dia a dia de sua luta pela sobrevivência, mas essa estratégia,

elas não conseguiam ainda mudar.

Na

medida em que o Estado consome na peleja grande parte da renda socialmente

produzida, o pouco que resta é gasto no prioritário e no urgente para

a mínima manutenção da vida dos socialmente produtivos. Desse modo, os

percentuais do orçamento para educação, saúde e outros serviços públicos

de caráter cultural ou assistencial são restringidos. Nessas áreas de

trabalho, ocorre uma significativa presença da força de trabalho feminina

no mercado formal, estimando-se, em 1998, a sua participação em torno

de 49% na área da Cultura e Arte, de 42% na área da Saúde, de 36% na área

da Ciência e Educação, de 29% na Administração Pública. Novamente, o conflito

bélico atua indiretamente pressionando para baixo os mundialmente conhecidos

baixos salários nesses setores.[29]

Desse modo, os vencimentos dos servidores públicos sempre parcos, em vários

países do Terceiro Mundo, tornam-se, em Angola, irrisórios.

“A

guerra sem fim” fez regredir a produção agrícola e o comércio interregional

na medida em que fechou as estradas, dinamitou as pontes, impedindo a

produção e a circulação de mercadorias básicas. Aqueles que desafiam essa

situação, percorrendo as estradas pelo interior na tentativa de ganhar

a vida, podem obter como prêmio a morte, seja por obra de alguma tropa

da UNITA ou mesmo governamental, seja pelo banditismo das estradas, também

ele fruto das desestruturações ocasionadas pelas refregas. Por esses fatos,

o governo, em meados da década de 1990, despendia a maior parte do que

percebia com a exportação de petróleo e diamantes com a luta, enquanto

gastava apenas em torno de um quarto desse com a importação de alimentos

para as cidades, em especial para Luanda. Os alimentos importados chegavam

aos mercados, sendo vendidos e revendidos até cinco vezes[30],

numa verdadeira economia de “compra e venda”. Essa fisionomia de gastos

com o esforço bélico já se apresentava desde os albores da independência,

variando os montantes de acordo com a gula de riquezas sorvidas pelos

prélios. Esse dinheiro poderia muito bem injetar outros insumos na economia

desse país subdesenvolvido.

A

escassez de víveres, trazida em grande parte pelo conflito, dificultou

cada vez mais o trabalho das mulheres em adquiri-los, já que fez com que

muitas comprassem menos ante um orçamento doméstico reduzido frente ao

galopante processo inflacionário. Para encolher os gastos, comia-se menos.

Dizia, em meados da década de 1990, um comerciante do musseque Ngola Kiluanje:

“‘O povo reduz o seu consumo - havia famílias que compravam 20 pães e,

agora, compram dois’”. Pode ser este testemunho até hiperbólico, porém,

nos musseques, geralmente, só se conseguia ter acesso a duas refeições

por dia. Não se comendo praticamente carne, só se cometia a luxúria de

se devorar alguma galinha ou pato caso as mulheres criassem-nos em algum

quintal. Então, quase todo ganho das mulheres pobres luandenses eram despendidos

na compra de víveres para o sustento de suas famílias, pouco sobrando

para maiores gastos com a reforma de suas casas ou com o lazer. Paradoxalmente,

mesmo quando se tinha dinheiro para comprar os mantimentos, pode-se encontrar

as prateleiras das lojas ou os locais dos mercados vazios para determinados

produtos, já que desde o desencadear da guerra civil em 1975, não só por

incompetência governamental, mas também pela escassez trazida pelas destruições

bélicas, as filas para as compras de alimentos não mais abandonaram a

vida angolana, crescendo e diminuindo como termômetros da tensão social.

Nelas, boa parte das mulheres despendiam uma porção de seu quotidiano.

Surgiam também empecilhos na compra de roupas para si mesmas e para os

seus familiares, podendo, algumas, só ter adquirido vestimentas a quatro

anos atrás. Todas estas dificuldades aumentavam o sofrimento da dupla

jornada feminina, já que as longas horas que diariamente dedicavam à casa

tornaram-se mais pesadas, na medida em que esbarrava-se nas impossibilidades

de satisfazer as necessidades mínimas.[31]

A

carência de meios incentivou para muitas a solução através de uma antiga

instituição, a prostituição. Já em fins do período colonial, várias mulheres

africanas tiveram, ante seu baixo nível educacional e econômico, por lacunas

em sua consciência ético-social ou outra razão qualquer, a prostituição

como único meio de sobrevivência em áreas urbanas. Durante o conflito colonial, entre

1961 e 1975, os textos literários indiciam um provável fomento deste tipo

de degradação feminina pela presença maior de destacamento militares portugueses.

Este comércio do prazer, propiciando o engravidamento com paternidade

irresponsável e a contaminação venérea das mulheres, ameaçava-lhes a saúde

e a futura felicidade dos filhos. De tal forma, estava implantada a prática

dos soldados e oficiais portugueses servirem-se das mulheres colonizadas,

que mães negras, cujos filhos pequenos foram raptados por tropas coloniais,

talvez tenham utilizado como tática para recuperá-los oferecerem-se sexualmente

aos militares em troca dos filhos. Elas, muitas vezes, eram usadas sexualmente

de forma desdenhosa, sendo humilhadas após o ato sexual. O aprisionar

do corpo feminino pode, às vezes, significar o poder de subjulgá-lo não

só em seu trabalho, mas também em sua sexualidade, comprova isso a existência

da prática, durante a pugna colonial, de se tornar as prisioneiras, nos

quartéis, “amantes e lavadeiras” de seus carcereiros.[32]

Com

a independência, a ideologia revolucionária pregava o fim para as angolanas

da dupla submissão, a por ser mulher e a por ser negra, introduzindo-se,

na legislação da República Popular de Angola, uma série de determinações

favoráveis à emancipação social feminina. A prostituição foi considerada

como um desalentador do ser humano em sua luta pela liberdade, situação

incompatível com a utopia socialista então proposta pela liderança revolucionária.

Pregava-se ser necessário interessar-se pela situação feminina, já que

constituindo metade da população nacional, não poderiam viver subjugadas

a este tipo de humilhação. Contudo, passado o colonialismo, a mentalidade

deixada com a introjeção de uma sociedade regida por moldes ocidentais,

sob um padrão de superioridade masculina secularmente persistente e entranhado,

ante o processo de desagregação sócio-econômico, em especial, familiar,

carreado pela guerra civil, realimentou e fez crescer a prostituição.

Mulheres camponesas desalojadas do campo, viúvas ou abandonadas, refugiadas

em ambientes urbanos, jovens e, por que não dizer, meninas, as chamadas

“catorzinhas”, ou seja, as de quatorze anos, que perderam a família pela

morte física ou pela desagregação social em conseqüência do conflito,

ante a carência de meios de sustento, vêem na prostituição uma saída para

a manutenção material da vida . Já um qüinqüênio após a independência,

ante as dificuldades trazidas pelo continuar da luta fratricida de angolanos

contra angolanos, persistia e se incrementava a prostituição feminina

a troco de alimentos, bebidas alcoólicas, roupas, calçados e outras mercadorias

escassas e importadas.[33]

Eis uma tarefa difícil para qualquer pretensa revolução: mudar a micro-física

do poder das relações sociais.

Todos esses quadros possuíam em seu desenhar a contribuição dos deslocamentos das populações. Estimava-se que a guerra provocara, até 1990, cerca de 2.700.000 deslocados e desabrigados, dos quais supunha-se que cerca de 40% constituía-se de mulheres. Partiam, às vezes, em situações agônicas, pressionadas pela urgência de salvar as vidas, abandonando para traz as roupas, os víveres e mesmo o dinheiro, como as que, em março de 1993, deixaram Huambo, após a conquista dessa cidade pela UNITA. Compuseram, desde o início da guerra civil, as intermitentes, constantes e crescentes levas, deslocando-se, por semanas, em angustiantes, “penosas, infindáveis caminhadas pelas estradas e pelas matas”, com seus filhos e seus velhos, com ou sem os seus maridos, já que muitas vezes esses estavam nos campos de batalha ou pereceram. Muitas viram, durante o trajeto, seus filhos ou seus “mais velhos” morrerem ou serem mutilados pelas minas. Outras expiraram ao longo das fugas, como a mulher que, em março de 1993, fugindo das tropas da UNITA, não sobreviveu durante o percurso após dar a luz a um bebê. Com esses deslocamentos forçados, rompia-se com os locais ancestrais, conhecidos, sagrados e costumeiros, com as relações de parentesco e de vizinhanças estabelecidas, tendo, as mulheres pobres de reconstruí-las. Foram mormente para Luanda um dos poucos lugares onde encontravam maior segurança e onde podiam com mais facilidade ter acesso aos alimentos importados assim como às ajudas internacionais.[34]

Algumas,

chegando em momentos difíceis da guerra civil, em especial após o reinício

em 1992, junto a grandes levas, foram alojadas com seus filhos e maridos

em tendas em enormes campos de refugiados, como aqueles nos limites da

cidade de Luanda, na estrada em direção ao norte para Caxito, onde, em

meados da década de 1990, em torno de 50 mil pessoas habitavam. Outras,

em 1996, em um campo de refugiados, próximo a Cuito, no Planalto Central,

passaram por extremas necessidades ante a presença do forte frio e a falta

de cobertores, não tendo como roupas senão farrapos, para aquecer, tiveram

de cobrir as camas de suas famílias com samambaias, capim e folhas. Aí

também não possuíam suprimento de água a não ser o proveniente de um rio

situado uma milha adiante, poucas tendo condições de saúde de irem buscar

a água. Nesse campo, as crianças com a pele encarquilhada pela desnutrição,

só contavam com mães muito enfraquecidas para amamentá-las.[35]

A

partir da chegada, tiveram de gerir sua vida familiar em Luanda, uma cidade

“inchada” com tantos deslocados, com infra-estrutura urbana decadente

e caótica, não renovada desde 1975, frente a uma população que se multiplicara

por dez de 1961 a 1996, e que crescera, apenas entre 1993 e 1996, cerca

de 20%. Em meados da década de 1990, a urbe abrigava entre dois e meio

a três milhões de habitantes e, como um câncer, parecia não parar de crescer.

Em 1983, 12% dos angolanos moravam em Luanda; em 1990, 25%; em 1996, cerca

de 30%. Nesta última data, 60 ou 70% da população da cidade constituía-se

de imigrantes recentes, possuindo uma taxa de natalidade de 56 por mil

e uma taxa média de 8 filhos por mulher. Este crescimento assustador,

sem uma renovação e ampliação da infra-estrutura urbana, ambos frutos

das refregas, fez declinar os serviços urbanos a graus degradantes. Inseridas

precariamente neste caos urbanos, a saudade dos velhos laços faziam muitas

que para lá se deslocaram desejar retornar às suas cidades, aldeias ou

terras no interior, o que só seria possível com a paz. Mas a guerra parecia

sem fim...

Em

sua totalidade, o sistema de saneamento angolano era extremamente precário,

tendo, em 1996, acesso à água potável apenas 35,5% dos domicílios. Se

sob o conflito, havia inúmeras vantagens em se viver em Luanda, não significava

que as mulheres luandenses, especialmente as dos musseques, não convivessem

quotidianamente com as dificuldades de abastecimento de água. Os enormes

gastos com a peleja obtiveram maior prioridade que a ampliação desse velho

sistema, deixado pelos colonizadores portugueses. Desde a independência,

o total de água potável bombeado no sistema de abastecimento de Luanda

era o mesmo, contudo, a demanda, ante o crescimento populacional, multiplicou-se.

Ademais, a capacidade total dele era direcionado para o centro da cidade,

deixando muito pouco para os musseques, que, ainda por cima, sofriam a

sangria realizada pelas ligações ilegais e pelos tubos quebrados para

os quais o serviço público de águas não angariava verbas suficientes para

todos reparar.

Em

meados da década de 1990, vários musseques dependiam da água não tratada,

transportada do Rio Bengo, situado a 20 km ao norte da cidade, comerciada

por caminhões-pipas, dos quais 80% dos habitantes do musseque Ngola Kiluanje,

eram fregueses. Desse modo, à frente de vários quintais dos musseques,

existiam grandes tanques, atendendo à várias residências, onde os caminhões-pipas

depositavam a água, que seria quotidianamente e, por diversas vezes, retirada

através de baldes sustentados, primordialmente, pelos braços das pobres

donas de casa, pois esse era, antes de mais nada, um trabalho de mulher

ou de crianças. Em toda Angola, era, por volta de 1997, comum as mulheres

e as crianças percorrerem mais de 30 minutos ou andarem cerca de 5 km

para buscar o líquido precioso. Daí, ser normal as caluandas devanearem

com a possibilidade de ter novamente ou pela primeira vez água corrente

em suas casas.

Como

consequência do difícil acesso à água tratada, as taxas de mortalidade

por diarréias eram 24 vezes maiores nos musseques que no centro de Luanda,

assim como ocorriam centenas de casos de cólera durante a estação chuvosa.

Além disso, o já parco dinheiro, que as mulheres conseguiam para alimentar

seus filhos, era obrigatoriamente desviado para comprar algo tão essencial

quanto a comida: a água.[36]

Os

sofrimentos por aí não acabavam , pois a maioria das mulheres pobres geriam

sua vida doméstica em construções em péssimas condições habitacionais

e sanitárias, como os precários apartamentos luandenses, deixados pelos

colonizadores em 1975, ocupados então com um espírito de revanche, já

que somente assim o “real povo angolano” pudera morar neles. Entretanto,

infelizmente, as inadaptações de uma população de origem rural, que não

conhecera ainda as regras do habitat condigno urbano, bem como a crescente

miséria e a falta de verbas ocasionadas pela luta civil fizeram com que

assistíssemos a água de esgotos a descer pelas paredes dos edifícios,

pois os mesmos permaneciam sem nenhuma conservação.[37]

Nos

musseques, as condições dos esgotos sanitários não eram nada melhores.

Algumas casas possuíam fluxos de latrinas transbordantes e estavam próximas

de depósitos de lixo não recolhidos pelos serviços públicos de limpeza,

ocasionando sérias ameaças à saúde ou a vida. Nesses espaços insalubres,

muitas mulheres precisavam viver o dia a dia, criando seus filhos e cuidando

de seus velhos.

Por

aí não paravam as conseqüências indiretas da guerra para o ambiente urbano.

Ela não permitia o desvio de investimentos necessários para reaparelhar

todo o sistema de fornecimento de energia elétrica da cidade de Luanda.

Logo, as mulheres luandenses, mas em especial as dos musseques, tinham

que conviver com a total ou sempre intermitente falta de energia elétrica.

A companhia de eletricidade muitas vezes não conseguia meios para reparar,

nos musseques, os transformadores danificados, pois quando havia recursos,

privilegiava-se resolver às questões do centro de Luanda: eis uma assimetria

de classe. Restava então apelar para a luz de lamparinas, dos lampiões

ou dos fogões a carvão, não se podendo utilizar rádios ou televisões,

refrigeradores ou geleiras, a não ser se o sistema fosse movido a baterias,

assim, não se conseguia estocar, portanto, produtos almejados, como carne

ou peixe, quando se encontrasse uma oferta barata.[38]

Trazendo

a miséria e a cultura da violência para próximo do convívio urbano, a

pugna longa e total corroborou para a bandidagem na cidades: nos musseques,

enquanto dormia-se, ladrões invadiam as casas para roubar. Mesmo a polícia,

em vez de oferecer proteção, vez por outra, praticava roubos e outros

tipos de extorsão.[39]

Historicamente,

as mulheres foram constituídas como eternamente as grandes responsáveis

pelos cuidados e manutenção de quase a metade da população, as crianças.

O conflito angolano, que a quase todos trouxe a miséria, impôs-lhes peculiares

sofrimentos, já que a sociedade fê-las se sentir, abrindo mão de outros

níveis de realização, freqüentemente, a maior ou a única responsável pelo

provimento das necessidades vitais dos filhos, tais como alimentação,

higiene, saúde, afeição e estímulo educacional. Esta responsabilidade

crescia para as mães solteiras, as viúvas e as abandonadas. Nascendo uma

criança após outra, com muitos filhos, as mulheres pobres tornaram-se

quase escravas da maternidade, transformando-a numa fonte simultânea de

prazer e castigo[40],

mesmo que esse último não possa ser conscientemente explícito, por conspurcar

a valorização de função tão importante para a reprodução da vida social.

O

confronto armado, ao perturbar as atividades domésticas e as econômicas

exercidas pelas mulheres, danificou diretamente a criação das crianças,

ameaçando a qualidade da futura mão-de-obra. Molestou, desse modo, a seguridade

social da economia tradicional africana, pois esses futuros adultos tornar-se-ão

responsáveis pela continuidade da sustentação econômico- social, inclusive,

pelo cuidado dos velhos.[41]

Ao

estorvar a obtenção de alimentos, de atendimento educacional e hospitalar,

de serviços sanitários básicos, tais como água potável e rede de esgoto,

os prélios portaram consigo o analfabetismo, a delinqüência, a fome, a

mutilação, a doença e a morte, inclusive das crianças. Essas, até aos

cinco anos de idade, são particularmente sensíveis e vulneráveis, sendo

facilmente atingidas pelas infecções intestinais e a desnutrição, enfermidades

que, em países subdesenvolvidos, ainda mais os estilhaçados pelos efeitos

dos combates, causam enormes taxas de mortalidade. Corroborando essa constatação,

em 1994, em Luanda, das 20 mil mortes registradas, 55% eram de crianças

abaixo de 5 anos, em grande parte causadas por diarréias, infecções respiratórias,

sarampo combinados com a desnutrição. Essa situação podia a cada dia ter

se acrescido, mas não era nova, pois já em 1975, 19 anos antes, um brasileiro

reportava ser comum encontrar crianças angolanas com malária, “uma doença

crônica nos musseques”. Entre 1985 e 1990, a taxa de mortalidade infantil

era cerca de 160 crianças por 1000 nascidas e, considerando as que possuíam

menos que 5 anos, esta taxa subia para 292 por 1000. Como a situação cada

vez mais se tornava agônica, em meados de 1990, atestava-se que, na estação

chuvosa, a malária, a cólera e as diarréias conheciam renovados surtos

nesta cidade.[42]

A continuidade da luta tornou a maternidade mais sofrida, já que, pelos laços profundos entre mães e filhos, as mulheres tornaram-se, muitas vezes, psiquicamente dilaceradas, não só por testemunharem as mortes e as mutilações de suas crianças em decorrência da ação bélica, mas também por acompanharem seus filhos raquíticos a perecerem ou carregarem as marcas da desnutrição ao longo de suas vidas. Durante o cerco pela UNITA das cidades de Menongue, na Província de Cuando Cubango, de Luena, na Província de Moxico, e de Malange, na Província de mesmo nome, em setembro de 1993, várias mães retirantes compartilharam a dor de seus filhos a morrerem de fome ao longo das estradas. Muitas dessas crianças tornaram-se uma das cinqüenta enviadas para o principal hospital de Luanda, o Josina Machel, para apenas metade delas sobreviver.[43] A guerra não se constitui só dos sofrimentos das batalhas, mas produz a morte ou o dano de tudo que indiretamente toca.

Cuidar

de vários filhos sob condições normais já constituía um atribulado encargo,

porém procurar desesperadamente garantir, constantemente, sob uma dupla

jornada de trabalho, a sobrevivência de crianças famélicas, enfermas ou

mutiladas fez não só desdobrar o trabalho feminino, mas também ameaçou

o seu equilíbrio físico-mental. Ou seja, o que atingia à mulher, afetava

nuclearmente a integridade da vida familiar, pois abalava seu pilar.[44]

Muitas

mães dos musseques ousavam, ante o caos provocado pelo belicismo predominantemente

masculino, ter a esperança de poderem seus filhos futuramente, inclusive

através do acesso à educação formal, usufruírem dias melhores. Contudo,

a realidade decadente do país, demonstrava a cada dia a irrealidade destes

sonhos, pois tudo piorava, tornando qualquer esperança devaneio e o devaneio,

uma fuga da realidade. Devia se dar por contento, sobreviver.

A

“guerra sem fim”, ceifando a vida masculina não apenas de militares, mas

também de civis, criando a categoria dos “desaparecidos” e a dos circunscritos,

às vezes, “raptados” pela UNITA ou pelo Governo para servir em suas tropas,

retirou das mulheres seus amantes, maridos, companheiros, filhos e irmãos.

Gerou, desse modo, hiatos afetivos e sexuais, às vezes, irreparáveis,

e a perda de parte da renda familiar com as constantes mortes, como as

ocorridas em Luanda nos dias de carnificina, ao reacender da guerra civil

após as eleições de 1992.[45]

Mas

não só aos homens atingiu, pois, nos campos e nas cidades sob conflito,

as meninas e as mulheres não foram poupadas; se não morreram – em alguns

casos, o mais digno para o ser humano -, sobreviveram, tornando-se testemunhas

carpideiras de uma dor inefável, das torturas e das mutilações por obras

de tropas da UNITA ou sul-africanas, ou mesmo do governo. Grande parte

dos que perderam as pernas ou pés pelas explosões das minas constituía-se

de mulheres e crianças. Podemos encontrá-las por toda Angola, como aquela

velha mulher sem pernas à porta de uma das tendas de um campo de refugiados

nos limites de Cuito, no Planalto Central, em 1996. Esses acidentes deram

à Angola a triste liderança mundial de possuir o maior número de vítimas

por explosões de minas. Omitir as histórias, repletas de aflições e de

horrores hediondos, seria superficializar o relato. Para não fugir com

a veracidade do ocorrido, é preciso colar o discurso na crueza dos fatos.

Neles, está a demonstração que a guerra é um agente de morbidade, afetando

a saúde física e mental do agressor e do agredido. Ou seja, a guerra é

um processo de doença do social como demonstra o caso da menina Rosa,

de sete anos, do Planalto Central, que presenciou os soldados da UNITA

cortarem sucessivamente a mão, a orelha, o seio, o braço a perna de sua

mãe. Anos mais tarde, deixada em um orfanato na província de Bié, Rosa

vivia agitada, dormia mal, apresentando dificuldades de aprendizagem escolar,

tendo repentinos ataques de gritos, especialmente ao ver algum uniforme

militar. Em suma, possivelmente sua saúde mental, e com ela seu futuro,

foram seriamente ameaçados: o horror da guerra alojara-se em si. [46]

Na

medida em que a mentalidade machista sempre considerou a mulher não só

como um mero instrumento de proporcionar prazer, mas também como um ser

frágil sobre o qual se descarrega a ação violenta sem sérios revides,

vários homens, freqüentemente, agem como indivíduos que possuem poderes

absolutos e ilimitados sobre as mulheres[47].

Nos entrechoques da luta colonial e civil, as mulheres de grupos opostos

sempre foram alvos do estupro, visto pelos seus agentes como sinal de

satisfação dos desejos sexuais dos soldados, como símbolo de domínio,

de humilhação e de vingança sobre as populações inimigas, em claro desrespeito

aos chamados direitos humanos e contra os quais as mulheres nem podiam

recorrer a alguma autoridade.

Situações

de estupros e de explorações sexuais das mulheres durante a peleja colonial,

entre 1961 e 1975, emergiam nos textos literários, indicando a grande

possibilidade delas terem realmente ocorrido. Estas situações revelavam

não apenas atitudes machistas mas também racistas dos homens portugueses,

para os quais a mulher negra era, muitas vezes, vista como uma “kitata”

(prostituta) em potencial, e fonte de menosprezo, por seu gênero, podendo

chamá-la, depreciativamente de “gado rachado”, em clara referência à sua

genitália. Um personagem de Pepetela bradava que uma estuprada “gozou

que nem uma negra”, demonstrando que para parte da masculinidade colonizadora,

a negra era mais dada que a branca às licenciosidades e aos deleites sexuais,

podendo com ela, o branco, mais desacatadamente, liberar todos os seus

impulsos sexuais. As tropas portuguesas, em suas incursões nos musseques,

a busca de resistentes anti-colonialistas, também estupraram mulheres

pobres e negras desses bairros marginalizados, não poupando nem mesmo

as casadas, as “nossas mães de respeito”[48],

ferindo e violando, assim, a intimidade dos corpos e o decoro familiar.

Durante

o conflito civil, as acusações de estupros são imputadas tanto às tropas

da UNITA como aquelas ligadas ao MPLA. Savimbi, em 1976, por exemplo,

ordenou a execução de dezessete soldados cubanos, aliados do MPLA, por

um pelotão de fuzilaria composto somente por mulheres, acusando-os de

terem violado 4 angolanas num pequeno povoado entre Huambo e Silva Porto.

A escolha de um esquadrão exclusivamente feminino para a realização para

tal tarefa deve ter sido simbólica: os reais ou supostos estupradores

seriam penalizados pelo gênero contra o qual cometeram o ultraje. Mas,

por sua vez, as tropas da UNITA não estavam isentas de violarem mulheres

e meninas ovimbundos quando ocuparam a região em torno de Huambo em 1993.[49]

O

desrespeito à vontade da mulher sobre a sua afetividade e sobre sua sexualidade

achava-se também expressa, na década de 1980, através da imposição de

casamentos forçados a partir dos raptos de garotas e de mulheres realizados

pela UNITA com objetivo de fornecer companhia feminina aos seus militares.

Estes seqüestros demonstravam a visão mais torpe sobre o feminino: apenas

um objeto de prazer que simultaneamente fornece serviços e serve para

a reprodução, do qual se desconhece o livre arbítrio. Havia aí claramente

o exercício da dominação de gênero. Estes raptos ameaçaram o equilíbrio

da vida familiar de muitos como no caso da mulher, que captada juntamente

com seu marido, esse foi assassinado por um líder da UNITA e a ela se

impôs a violência de viver com o assassino de seu marido e dele ter dois

filhos. Outra mulher, cujo espôso estudava no exterior e cujo filho mais

velho fora deixado com os avós, raptada numa estrada pela UNITA, fora

levada para a Jamba, onde tornou-se mais tarde uma enfermeira, casando-se

com um médico e constituindo nova família. Dada como morta por seus antigos

familiares, seu primeiro marido novamente casou-se. Anos mais tarde, escapando

da Jamba para Luanda, com sua nova família, essa mulher teve de gerir

difíceis conflitos afetivos entre sua antiga e sua nova família.[50]

Como vemos, a guerra, de várias formas, desestruturou a vida familiar

de muitos.

A

guerra, que durante séculos foi primordialmente um negócio de homens,

tornou-se no século XX, em especial depois da 1a Guerra Mundial,

cada vez mais uma tarefa, mesmo que subsidiariamente de mulheres. A colaboração

feminina passou a ser estimulada mais intensamente nas pugnas de origem

revolucionária, promovidas pelos movimentos de esquerda no século XX,

o albor da emancipação feminina. Desse modo, algumas mulheres angolanas,

durante as refregas anti-colonial e civil, foram nas Forças Armadas Populares

de Libertação de Angola (FAPLA), do Estado Angolano, tanto quanto na UNITA,

incentivadas a participar diretamente das mesmas, lado a lado dos homens,

como guerrilheiras, soldados e oficiais, compartilhando dos treinos, e,

às vezes, dos combates e de todas as tarefas intrínsecas à atividade bélica.[51]

Durante

a luta de libertação, constituíram uma retaguarda importante, pois como

camponesas produziram, mesmo que casualmente, alimentos para as frentes

avançadas onde lutavam os guerrilheiros do MPLA. As mais escolarizadas

tornaram-se enfermeiras ou professoras nos Centros de Instrução Revolucionária

deste movimento nas regiões fronteiriças da Zâmbia ou de Cabinda ou em

outras áreas do interior do país. Elas tiveram presentes também nas Forças

Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), na Organização de Defesa

Popular (ODP)[52]

e no Diretório Nacional da Polícia Popular (DNPP).

Para

avaliarmos melhor a atuação militar feminina, seria necessário dispormos

do número delas nos efetivos militares assim como o percentual feminino

nos comandos das FAPLA. Mas, por percepções qualitativas e por termos

ciência de que não estavam obrigadas ao serviço militar obrigatório, podendo,

sim voluntariamente alistar-se, “servindo nos setores de apoio, como serviço

médico ou em serviços gerais”[53],

concluímos que a sua participação, seguindo tendência mundial, era muitíssimo

menor que a masculina, dando-se de forma constantemente subordinada. Quando

elogiava-se sua atuação militar, obnubilava-se esta subalternização e

as assimetrias de gênero.

Quando

desmobilizadas das tropas, ante a enorme desvalorização salarial do serviço

público em Angola, muitas dessas mulheres igualavam-se nessa situação

aos homens, ganhando pensões mensais que, em meados da década de 1990,

além de irrisórias, não acompanhavam o reajuste da inflação, dando para

comprar apenas três pães.[54]

Para

o MPLA, até o abandono do ideal socialista na transição da década de 1980

para seguinte, o ideal feminino foi iminentemente político: “o único caminho

para a mulher é a sua integração nas tarefas de luta do processo revolucionário,

isto é, na OMA” (Organização da Mulher Angolana), escrevia um leitor do

Jornal de Angola em 1978. Então, a OMA, atuando em íntima ligação com

a ação política do MPLA, mobilizou as mulheres não só para os esforços

dos confrontos bélicos mas também para as tarefas de reconstrução nacional.

Nas províncias libertadas durante a pugna civil, a OMA instalou-se imediatamente

constituindo comitês para gerir suas atividades. Talvez como resultado

desta imensa diligência, estimava-se que possuísse cerca de um milhão

e meio de membros em 1990.[55]

A

elas couberam, vez por outra, o exercício de tarefas clandestinas importantes

no auxílio à população civil, já que, por serem mulheres, não despertavam

a atenção exagerada do inimigo. Angelina Carina, Coordenadora da OMA na

Província de Cunene e deputada do Povo, na invasão sul-africana de 1981,

levou um grupo de mulheres e crianças através das linhas sul-africanas

para locais seguros, escondendo-os em roupas empilhadas como farrapos.

Contudo, apesar do enorme papel exercido, as mulheres aparecem, com algumas

poucas exceções, sempre como subalternizadas, em posições auxiliares.

Mas

não só através de uma ação direta, mas também, indireta, a sua colaboração

foi demandada. Tal foi a resistência dos jovens em irem para a tropa e

de suas famílias em vê-los serem ceifados nos campos de batalha que as

organizações governamentais, no início da década de 1980, clamaram às

mães que, patrioticamente, estimulassem os seus filhos a se alistarem

e a participarem da defesa do país contra a invasão da África do Sul ou

os ataques da UNITA.[56]

Como

em grande parte do planeta, as atividades assistenciais relativas às crianças

e aos velhos também são direcionadas a agentes e às organizações femininas,

já que esses serviços sempre foram tomados como trabalho “naturalmente”

feminino. Confirmando estas tendência mundial, a OMA (Organização da Mulher

Angolana) tentou sempre, na medida dos meios disponíveis, realizar um

trabalho de assistência social junto aos deslocados, às viúvas e aos órfãos

produzidos pela guerra ajudando a distribuir, nos campos de refugiados,

os suprimentos, viabilizando hospitalização para os necessitados e fazendo

o máximo para aliviar o sofrimento de todos. As mulheres da OMA visitavam outrossim

os hospitais, participando nas campanhas de vacinação anti-pólio e contra

outras doenças. Exerceram trabalhos nos setores educacionais, tais como

nas campanhas de alfabetização, inclusive dentro do exército.[57]

Em

especial após 1979, Ano Internacional da Criança segundo a ONU, a OMA

também tentou garantir, na medida do possível, uma vida equilibrada e

saudável às crianças órfãs, abandonadas e refugiadas, criando neste

ano, em Luanda, sob seu auspício, a Creche Nadejda Krupskaya, acomodando

então 50 crianças. Além dessa, criou também outras creches nas províncias

de Huambo, Namíbe e Huíla.[58]

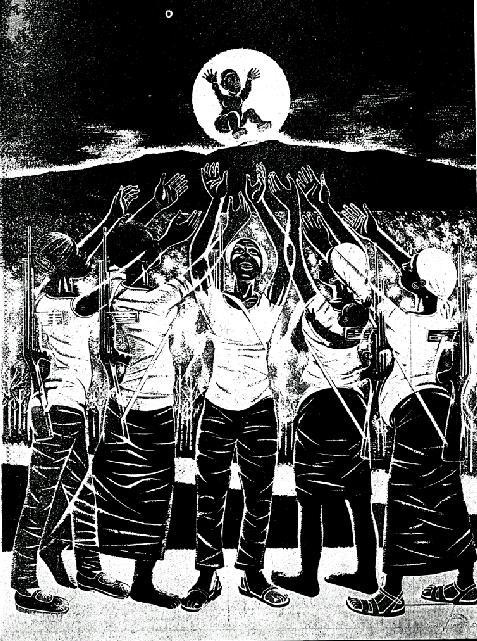

Não

foi despropositado que as heroínas escolhidas como modelos da mulher angolana,

pelo Comitê Diretor do MPLA, foram guerrilheiras Deolinda Rodrigues, Lucrécia,

Irene, Engrácia e Teresa, presas, torturadas e assassinadas pela UPA/FNLA

em 1967 durante a luta de libertação, sendo a data de suas prisões, 2

de março, designada como Dia da Mulher Angolana. Entretanto, como o historiador

tem que estar atento aos indícios deixados não apenas pelos testemunhos

escritos, mas também pelas imagens, retirando-lhes do lugar subordinado

de meras ilustrações do texto escrito. Chamamos atenção para o desenho

que ilustrava os poemas e textos sobre estas heroínas publicados em 1978

pelo Jornal de Angola. Nele, apareciam cinco mulheres, provavelmente em

alusão ao número das heroínas, todas armadas, ressaltando sua participação

guerreira. Todavia, uma delas portava o filho às costas semelhante a qualquer

tradicional mulher africana, outra parecia estar grávida e, o mais importante,

todas erguiam as mãos para alcançar ou, quem sabe, amparar uma criança,

cercada por uma aura sacra, que levitava acima delas. O que representava

esta criança? Será Angola, a liberdade ou a esperança na construção nacional?

Não sabemos... Deixamos a cargo de cada hermeneuta. Contudo, ao se relacionar

as mulheres combatentes à criança recém-nascida envolta em resplendor,

inconscientemente, lembrava-se que a militarização delas era um acidente

de percurso, não podendo empanar a grande e primaz finalidade que se pretendia

para a mulher na sociedade angolana: o exercício da maternidade.[59]

As

questões de gênero, vivenciadas pelas mulheres angolanas, não podiam ser

esquecidas, mas se esvaneciam ante o problema catalisador de grande parte

da miséria e do sofrimento de todo angolano: a guerra. Essa a todos mortificava,

mas as mulheres, com menores culpabilidades nos processos das decisões

responsáveis pelo conflito, sofriam como todos e, às vezes, mais. Por

isso, perpassava na maioria delas, o anseio de grande parte dos angolanos:

PAZ.[60]

[1] Pesquisador do Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos e Professor do Programa de Pós-Graduação em História Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Professor do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradecemos a revisão crítica do texto realizada pela Profª Ms. Fátima Machado Chaves e colocamos a disposição o nosso endereço eletrônico para qualquer discussão sobre o texto: <africa@ruralrj.com.br >

[2] Visão. São Paulo, 26/01/1976; Pepetela. Guerra sem fim in: Época. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2(88):83-5, 24/01/2000.

[3] Winden, Bob van der (ed.). A family of the musseque. Survival and development in postwar Angola. Oxford: WorldView Publishing, 1996, p. 119; Dejours, Christophe. A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999, 19-20, 22, 24-5, 76.

[4]

Britain, Victoria. Death of Dignity: Angola’s Civil War. London: Pluto Press, 1998, p.

77.

[5] Ginsburg, Carlos. Mitos, emblemas, sinais. Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-179.

[6] Chauveau, Agnès e Tétart, Philippe. Questões para a História do Presente in: Id. (orgs.). Questões para a história do presente. Bauru (SP): Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1999, pp. 7-37, p. 12, 24-6.

[7] Estimava-se que, em 1995, 50,5% da população angolana pertencia ao sexo feminino (Aquino, A.. Mulher & Sociedade. Um ser inferior ao homem... in: f 8 [?] [fotocópia de revista sem informações sobre seu título], s.l., s.n., 6/3/1995, p. 10); Organization of Angolan Women. Angolan Women Buildinng the Future. From National Liberation to Women’s Emancipation. London: Zed Books / Luanda: Organization of Angolan Women, 1984, p. 11, 34, 57; Saffioti, Heleieth I. B.. Rearticulando Gênero e classe social in: Costa e Bruschini, Cristina, 1992, pp. 183-215, p. 185.

[8] Machado, Lia Zanotta. Introdução in: Costa, Albertina de Oliveira e Bruschini, Cristina (orgs.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992, pp. 9-14, p. 9; My Dos Santos. Femmes en lutte. La lutte des angolaises in: Afrique. Montreal: Centre d’Information et de Documentation sur le Mozambique et d’Afrique (CIDMA), 6 (1):5-7, hiver 1990; Heilborn, Maria Luíza. Fazendo gênero? A Antropologia da mulher no Brasil. in: Costa e Bruschini, 1992, pp. 93-126, p. 100.

[9] Townsend, Peter apud Salles, Vania e Tuíran, Rodolfo. Pobreza e hogares y condición feminina in: Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo Campinas: Oficinas Gráficas da universidade Estadual de Campinas, 4(7):97-117, 1998, p. 99; cf. Widen, 1996:119.

[10] Keegan, John. Uma história da guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 92-3; Organization, 1984:108.

[11] Certeau, Michel de. A invenção do Cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 1994:46, 99, 102; Widen, 1996:121

[12]

Certeau, 1994:46-7, 96, 100-1.

[13]

Henry, M. Philosophie et phénoménologie

du corps. Paris, PUF, 1965 apud Dejours, 1999:29, cf. p. 45-6.

[14] MPLA – Partido do Trabalho. Boletim do Militante, 2(17), mar. 1978, pass.; Organization, 1984:11, 28, 31, 40, 47-8; Novembro. A Revista Angolana. Luanda, Edições Novembro, 11(95), nov. 1986, p 25. Widen, 1996:63, 152; Jornal de Angola. Luanda, 31/10/1978, p. 4, ibid. 18/09/1979, p. 2.; ibid. 24/10/1979, p. 2; Aquino, 6/3/1995, p 10.

[15] Britain, 1998:16; Organization, 1984:3-2;Winden, 1996:63. Obs: Musseque é o nome dado à favela ou bairro-de-lata luandense

[16]

Salles e Tuíran,. 1998: 53,

57,101; Widen, 1996:53, 57.

[17]

Widen, 1996:30, 41, 50, 62

[18] Widen, 1996:47, 49; Organization, 1984:33, 47, 54; Certeau, 1996: 61; Organization, 1984:47; Aquino, 6/3/1995, p. 10; Gonçalves, Américo. Roque Santeiro. Obra de Mulheres in: Austral, Luanda, TAAG – Linhas Aéreas de Angola, n. 10, pp. 25-33, out.-dez. 1994, p. 28.

">[19] Organization, 1984:44; Widen, 1996:67, 69.[20] Meiilassoux, Claude. Antropologia da Escravidão. O ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 86-7; Organization, 1984:10, 12, 27-8, 47, 103; My Dos Santos, hiver 1990: 6.

[21]

Organization,

1984:27, 47.

[22]

Widen, 1996:42, 52, 61; Organization, 1984:63.

[23] Widen, 1996: 29. 46, 48, 50, 54;152;Salles e Tuíran,. 1998:99;Tadesse, Zenebework. África: o tortuoso processo da desigualdade in: O Correio da UNESCO. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas/UNESCO, 8(9):31-2, set. 1980, p. 32; Gonçalves, out.-dez. 1994, p. 26-8.

[24] Widen, 1996: 29-30, 68, 58-9

[25] “gasosa” é o termo utilizado para designar a propina oferecida a uma autoridade.

[26]

Widen, 1996: 16, 58, 60-1, 69, 54, 48-9.

[27]

Widen, 1996:54-5, 57; Bayart, Jean-François; Ellis, Stephen e Hibou, Béatrice.

La

criminalisation de l’État en Afrique.

Bruxelles: Editions Complexe,

1997.

[28]

Winden, 1996: 41-2 45-6, 54, 60, 62-3.

[29]

Organization,

1984:42; Aquino, 6/3/1998, p. 10-1.

[30]

Widen, 1996:47, 50; Backmann, Rene. Les jeux sont faits en Angola in:

Le Nouvel Observateur. Paris,

16/02/1976, pp. 32-3, p. 33.

[31]

Winden, 1996:65, 42, 44, 53; Organization,

1984:44, 81; Veja,26/11/1975:40.

[32] Organization, 1984:29; Lima, Manuel dos Santos. As lágrimas e o vento. Lisboa: África Editora, 1975, p. 219.

[33] Rui, Manuel - Memória de Mar. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 107; cf. Laban, Michel. Angola, Encontro com Escritores. 2 vls. Porto: Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, s.d., v. 2: p. 644; Francisco, Armindo - A Vitória é Certa (poema) in: Diário de Luanda, 11/8/1976, p. 13; Pepetela. O Cão e os Caluandas. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 25 e 47-8; Expresso, Lisboa: 10/9/1983, Revista, p. 35; Organization, 1984:71, 73, 81; Aquino, 6/3/1998, p. 11

[34] Veja. São Paulo: Editora Abril, 19/11/1975, p. 32; cf. Widen, 1996:8, 61,; Neto, Eugénia. O papel do escritor na revolução. I n: Jornal de Angola, 02/03/1978, p. 4.; Britain, 1998:69.

[35]

Widen, 1996:39, 61, 72-3, 92; Britain, 1998:85-6

[36]

Aquino, 6/3/1995, p.11; Widen, 1996: 8, 23-4, 53, 57, 65, 71-2, 81-2,

92-5 105, 150.

[37]

Veja,26/11/1975:40;

cf. Widen, 1996:14

[38]

Widen, 1996:38-9, 53, 81, 92.

[39]

Gonçalves, out.-dez. 1994, p. 27;

[40]

Organization,

1984:32, 34, 49, 59; Heilborn, 1992, pp. 93-126, p. 101.

[41]

Organization,

1984:12.

[42]

Veja,26/11/1975:40;

cf. Organization, 1984:34, 49-50; Santos, My Dos,1990:7; Winden, 1996:8,

92, 105, 152.

[43]

Organization,

1984:34, 49-50; Britain, 1998:74.

[44]

Organization,

1984:34, 63.

[45]

cf. Britain,, 1998:16, 77; Widen, 1996: 19, 121.

[46]

cf. Backmann, 16/02/1976:33; Britain, 1998:13, 64, 69, 85.

[47] Organization, 1984:29, 40, 62.

[48] Lima, 1975:41, 265; Pepetela. Yaka São Paulo: Ática, 1984, p. 48; Cardoso, Boaventura. Dizanga Dia Muenhu. Lisboa: Edições 70, 1977, p. 40.

[49] cf. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 12/03/1976, pass.; Britain, 1998:10-1, 77.

[50] Britain, 1998:16-7.

[51] cf. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 12/03/1976, pass.; Organization, 1984:15, 30, 33, 37, 78, Widen, 1996:61; Britain, 1998:10-1.

[52] A ODP deveria constituir-se de trabalhadores politicamente conscientizados segundo os ideais socialistas, formando uma espécie de milícia popular sob a direção das FAPLA.

[53] Marques, Guiomar Belo. Angola: lutar e produzir in: Cadernos do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Editora Terceiro Mundo, 8 (80):50-1, jul. 1985, p. 50.

[54] Widen, 1996:61

[55] Dias, Edmundo Lopes. A mulher é vítima da exploração in: Jornal de Angola, 27/10/1978, p. 2; cf. Organization, 1984:93;My Dos Santos, hiver 1990; 6.

[56] Organization, 1984:18, 21.

[57] Therborn, G. A análise de classe no mundo atual: o marxismo como ciência social. in: Hobsbawm, E. et al.. História do Marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 424-7; Novembro. 9(82), mar./abr. 1985, p. 38, Organization, 1984:17-8, 105; Neto, Agostinho. Aprender é um dever revolucionário in: Novembro. 1 (2):23-4, 10/12/1976, p. 24.

[58] Organization, 1984: 94, 105.

[59] Jornal de Angola, 02/03/1978, p. 4; cf. Proclamação da União dos Escritores Angolanos in: Diário de Luanda. Luanda, 13/12/1975, p. 7; Neto, Eugénia. Homenagem às Cinco Primeiras Guerrilheiras in: Diário de Luanda, 17/4/1976, p. 9, Neto, Eugénia. O papel do escritor na revolução. I n: Jornal de Angola, 02/03/1978, p. 4.

[60] Widen, 1996:82.